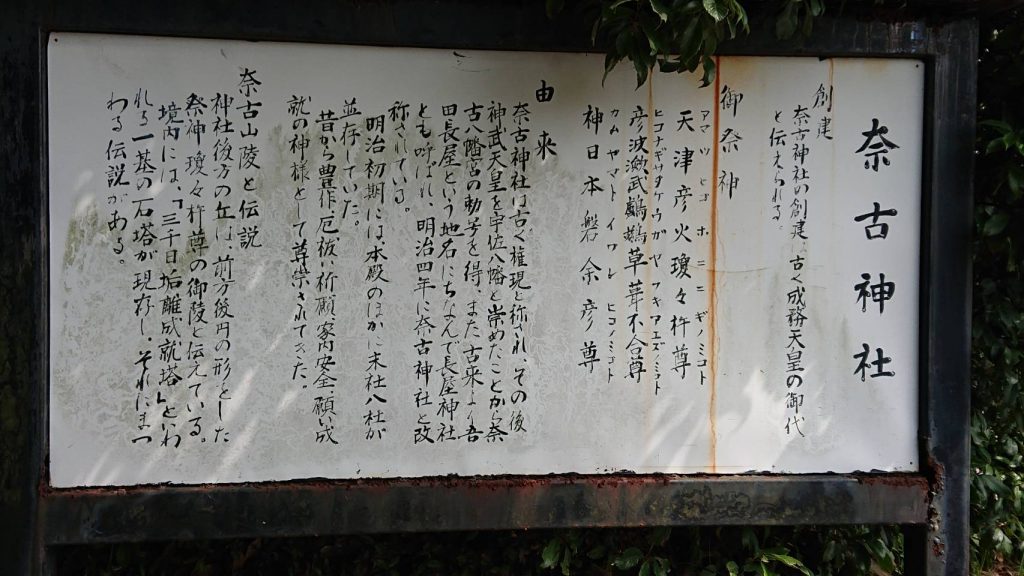

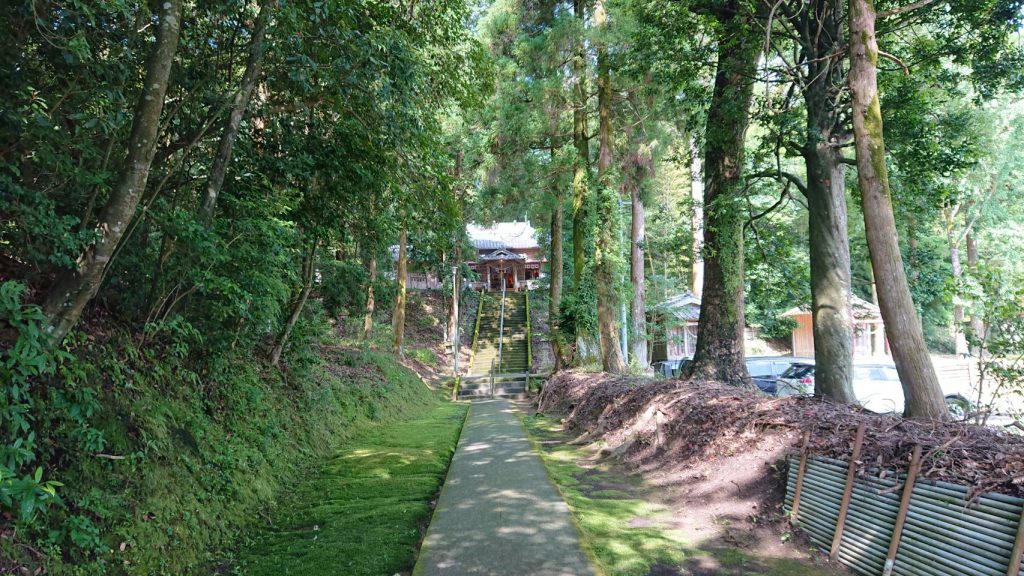

熱烈な信者というわけではありませんが、日本人によくある通り、年末年始などには神頼みをします。宮崎市内にあり、ときどき参拝させていただく神社の一つに「奈古神社」があります。梅雨のわずかな晴れ間にお参りに行ってきました。知り合いが、この神社の歴史はすごいんだよ~、と言っておりましたので、気になったので調べてみました。

西暦100年ころ創建の神社でした!

創建は、古く成務天皇の御代と伝えられます。成務天皇とは、またの名を稚足彦天皇と呼ばれ、日本書紀での第13代目の天皇です。日本で初めて行政区画を定めたとされています。西暦では131年から191年までの60年間の在位だったそうです。日本書紀では107歳、古事記では95歳まで存命とありますので、どこまで本当かは不明ですが、長寿だったと想像できます。

古くは権現(仏様も、日本の神様も、元々は同じとする発想)と称され、その後初代神武天皇を宇佐八幡と崇めたことから、奈古八幡宮の勅号を得ました。古来より吾田長屋(あがたながや)という地名にちなんで長屋神社と呼ばれ、明治四年に奈古神社と改称されました。宮崎市内の、南方・池内・上北方・下北方・花ヶ島・江平六カ村の産土神として崇敬されてきました。

この神社の前に広がる地「宮前」の転訛が宮崎の地名の語源とも言われています。

三千日垢離成就塔

境内には一基の石塔があります。戦国期に都於郡城主伊東氏より奈古神社宮司へ嫁いだ女性が、天正年中(1573~1592年)に夫の死後女性にもかかわらず神事をつかさどり(当時から宮司はほとんどが男性)、海水での水垢離(みずごり)を三千日行ったところ遂に胸毛を生じて男体のようになったという伝説が残っています。この伝説の記念碑と考えられています。

言い伝えでは三千日とする説があり、それが広まっていますが、実際の石には七千日と記載があります。

現代でも、女性宮司はほとんどいない(任命されない)という時代ですから、当時の反発はもっと大きかったのかもしれません。当神社の宮司さんのお話では、海岸近くの漁師町では特に女性宮司は受け入れられなかったのでは、と推測されるそうです。戦国時代の数少ない女性宮司が10年単位で宮崎に存在したというのは、宮崎の女性にとって誇るべき事実かもしれません。

おみくじ

100円でおみくじしました。

「腹立ちやすい心を抑えて利欲をすて、驕りを戒めれば人望まし利益を得ます」。無心で謙虚に生活すれば、うまく行くようです。2000年の歴史ある神様からのお言葉ですので、肝に銘じて生きていこうと思います。

「願望 二つの願を一度に叶えんとすれば悪し」・・・。ごめんなさい、一つにします!

土曜なのにぶら金

宮崎のテレビ局UMKに「土曜なのにぶら金」という番組があります。2021年1月9日(土)に奈古神社が紹介されました。宮崎県内ではメジャー神社に格上げなのかもしれません。